书籍是智慧存在的证明,心灵是人类行为的源泉,当书籍记载着心理理论穿梭于时间与智慧之河时,总有一天,你的心灵会与一本心理书籍交汇。

在书单共享计划期间,我们收到的不仅仅是几个书名,更是一段段回忆,因一本书获得改变的坚韧与感动,对心理学深入了解所发生的奇妙化学反应。

我们始终坚信,心理书籍永远在某一处静静地等待着你来翻阅,为你带来意想不到的释怀与成长。

获奖投稿展示(部分)

《恋爱心理学》

胡乃岩

“只愿君心似我心,定不负相思意”、“你是一树一树的花开,是燕在梁间呢喃,你是爱,是暖,是希望,你是人间的四月天”……自古以来,无数文人墨客为爱情书写诗篇。然而,爱不仅是一种天然的情感,更是一种需要学习的能力。《恋爱心理学》这本书通过平实的语言,逐步揭开“恋爱”的奥秘。 全书以“恋爱心理学理论”为基础,打破“恋爱脑”的迷思,带领读者穿越爱情的三重境界,深入理解依恋类型与性别差异。

在“性格与恋爱”章节中,书中将人分为多种气质类型,解析不同性格在亲密关系中的行为逻辑,帮助读者看清自己,也读懂对方。 沟通是情感的桥梁。书中详细阐释“爱的五种语言”,指出导致沟通碰壁的“黑暗五刺客”,并传授沟通的正确方式,让爱不仅在心中,更能在对话中流动。 书中重点阐释了“原生家庭对恋爱心理的影响”,它与“不良PUA识别”“心理边界建立”等内容共同构成书中重要的觉察视角。从家文化传承到依恋模式,从心理控制识别到自我界限建立,本书融合中国传统家文化与现代心理学,兼具理论深度与现实关怀。

在《恋爱心理学》的末页合上之际,读者也完成了一场深入自我与情感世界的心灵旅程。正如书中所言:“爱自己是终身浪漫的开始”。爱是人格整体的展现。要发展爱的能力,就需要努力发展自己的人格,朝着有益的目标迈进,在爱中彼此成全,在爱中提亮生命的底色。愿每一位在情感道路上探索的人,都能在认识与成长中找到属于自己的宁静与美好,让爱与被爱成为生命中最动人的旋律。

《不原谅也没关系》

皮特·沃克

作为刚迈入大学的新生,读《不原谅也没关系》时我几乎全程共情。作者皮特·沃克对复杂性创伤的剖析,精准戳中了我藏在心里多年的困惑——那些童年里被忽视、被否定的瞬间,原来不是“小事”,而是悄悄影响着我与人相处、自我认知的创伤。

最让我触动的是它打破了“原谅才是美德”的枷锁。过去我总被教导要“懂事”“不计较”,哪怕心里满是委屈也强迫自己原谅,可这本书告诉我,不原谅不是狭隘,而是保护自己的正当权利。书中关于识别内在批判者、练习自我关怀的方法,帮我学会不再苛责“不够好”的自己。对刚脱离原生家庭、学着独立的大一学生来说,这本书像一盏灯。它让我明白,正视伤痛不是沉溺过去,而是为了更好地成长。现在我开始学着接纳自己的情绪,守住内心边界,这种不被道德绑架、真实做自己的感觉,给了我面对大学生活的勇气。

《甘えの構造》

土居健郎

我想推荐的这本《甘えの構造》,是一位日本心理学家土居健郎提出的代表性作品。在书里,“甘え”指的是一种在人际关系中,希望有人理解自己、接纳自己、能够稍微依靠一下的心情。它不是任性,而是很多人都会有的情绪,只是我们有时不好意思说出口。

读这本书的时候,我正好在准备研究生考试,它也是我们日语专业外语参考书目的一部分。那段时间我压力挺大,有时会觉得自己什么都要扛着,不太敢向别人表达不安。书里让我印象很深的一点是:想被理解,并不代表我们不够努力,而是说明我们正在认真生活。它让我逐渐学会把“我好像撑不住了”换成“我可能需要一点支持”,也让我在和同学、朋友的交流中,开始更愿意听见对方的心声。不管是困惑、委屈还是害怕,原来这些情绪都可以被理解,而不是被否定。

对我来说,这本书不仅是考试的一部分,更是一种陪伴。它帮助我在紧张的学习和生活节奏里,找到一个更柔软的方式与自己相处,也希望它能为同样努力着的你带来一点点力量。

《被讨厌的勇气》

岸见一郎、古贺史健

如果你经历过考研,你一定明白那种状态:每天在图书馆的座位上坐十几个小时,反复推翻自己的计划,焦虑成绩、焦虑未来、焦虑时间是否够用。我们努力让自己足够好,却又常常怀疑自己是不是做得还不够。其实很多时候,我们的痛苦并不是来自目标本身,而是来自对他人评价的恐惧、对失败的羞耻感,以及对必须符合某种标准的执念。

《被讨厌的勇气》这本书直截了当地告诉你:你完全可以不被过去牵着走,也没有必要背负所有人的期待,你可以选择以自己的方式生活。 考研的时候,你可能也反复想过:“如果我考不上怎么办”“别人都比我努力,我是不是不够好”。这本书会告诉你,这些情绪不是你的错,你可以选择不被它束缚。你只需对自己的课题负责,而不是对他人的目光负责。

成为研究生后,新的压力并不会消失。论文、课题、未来职业方向、人际关系等等始终会困扰着我们。但是,我已经足够努力,我值得过属于自己的生活,不需要向任何人证明什么。这本书不是鸡汤,它有一种冷静而温柔的力量,读完之后,你或许不会立刻变得勇敢,但你会意识到原来人生可以由我自由选择,而不是被焦虑推着走。研一学姐以过来人的身份推荐给大家,谢谢!

《你当像鸟飞往你的山》

塔拉·韦斯特弗

我推荐的书籍是塔拉·韦斯特弗的《你当像鸟飞往你的山》。高三的学习生活枯燥又压抑,我曾长期困在迷茫的情绪里反复叩问:日复一日的上学与考试究竟有何意义?直到翻开《你当像鸟飞往你的山》,塔拉的故事醍醐灌顶,瞬间驱散了我心中的迷雾,给予我前行的力量。 这本书并非虚构的励志故事,而是作者用生命书写的真实自传——塔拉生于美国极端摩门教家庭,父亲是偏执的生存主义者,将教育、就医视作“异端”,坚决禁止孩子走进课堂;母亲逆来顺受,对哥哥的日常暴力视而不见;而“女性的价值在于服从”的观念,更是像枷锁般捆住了她的童年。

在暗无天日的成长环境中,她从未接受过正规教育,却在偶然窥见书本里的广阔天地后,生出了挣脱命运的勇气。她躲在谷仓里啃读捡来的旧课本,用零散的知识拼凑出求学之路;顶着家人“叛徒”的唾骂与疏远,毅然离开原生家庭;从社区大学的格格不入,到剑桥大学的博士荣耀,她每一步都走得荆棘丛生,却从未停下脚步。“你可以爱一个人,但仍然选择和他说再见;你可以每天都想念一个人,但仍然庆幸他已不在你的生命中。”书中这句话精准道尽了塔拉成长中的撕裂与挣扎。

最打动我的从来不是她“辍学女孩逆袭成博士”的传奇,而是她在成长中撕裂般的挣扎:一边是血脉相连的家人,一边是苦苦追寻的自我;一边是刻在骨子里的家庭烙印,一边是教育赋予的清醒认知。她曾在亲情与自我间反复拉扯,甚至怀疑自己“是否背叛了根源”,最终却豁然开朗:真正的孝顺不是盲目服从,真正的成长不是否定过去,而是敢于正视创伤,用知识和勇气为自己重建精神的山脉。

塔拉的经历是对“你当像鸟飞往你的山”这句话最好的诠释,无论出身多么泥泞,无论曾被怎样否定,每个人都有权利挣脱命运的捆绑,像鸟一样飞往属于自己的山——那座山,是自我认同,是精神自由,是历经千帆后依然选择向阳而生的笃定勇气。这本书不仅照亮了我迷茫时的前路,更让我坚信:教育的力量、自我觉醒的力量,足以对抗世间所有的偏见与枷锁,让每个平凡人都能在坚持中改写自己的人生轨迹。

《活出生命的意义》

维克多·弗兰克尔

我要推荐的是《活出生命的意义》,作者是维克多·弗兰克尔。生命的意义是什么?生活、学习、工作,日子自会一天天过去,何必还要寻求一个抽象的意义?翻开这本书,你会找到答案。 弗兰克尔,这位从奥斯维辛集中营幸存下来的心理学家,没有用学术术语堆砌他的理论,而是用生命淬炼出的文字告诉我们:人可以被剥夺一切,除了最后的自由——选择自己对境遇的态度。

这本书最震撼我的,不是那些苦难的描述——尽管那些片段沉重得让人窒息——而是弗兰克尔在极端非人环境中依然保有的精神高度。他发现,即使在集中营里,也有人悄悄分享最后一块面包,也有人在星空下谈论诗歌与哲学。他写道:“当你无法改变情境时,你依然面临着挑战:改变自己。”他的“意义疗法”核心告诉我:生命的意义不在抽象的远方,而在每一个具体的时刻。它可能藏在深夜图书馆中灵感迸发的瞬间中,藏在与同学激烈讨论后豁然开朗的瞬间,甚至藏在一次失败带给我们的反思里。

弗兰克尔说,发现意义有三种途径:创造、体验和态度——通过工作成就某事,通过体验感受某物或爱人,通过不可避免的苦难采取某种态度。 作为研究生,我们常常在庞大的知识体系面前感到渺小,在不确定的未来面前感到焦虑。而弗兰克尔提醒我们:生命的意义不在于答案,而在于追问;不在于躲避痛苦,而在于如何带着痛苦依然前行。

这本书薄薄一本,却有着惊人的重量。它不是那种读完后就被束之高阁的心理学理论,而是一把可以随身携带的钥匙——当你在学术的深海中感到迷茫时,它会帮你打开一扇通向海面的窗。愿你也能在这本书里,找到属于自己的那束光——那束即使在最深的夜里,也能指引我们前行的、关于意义的光。

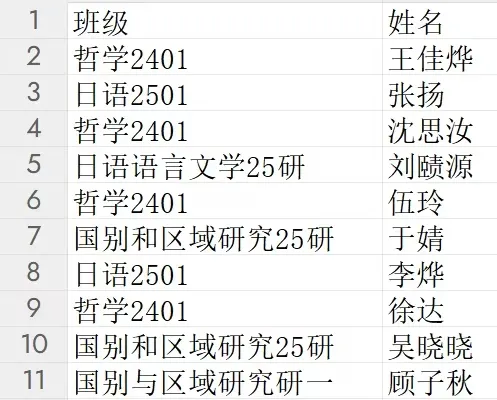

获奖名单展示