你是否曾在角色扮演中突然与另一个“自己”相遇?当剧本中的角色困境映射出现实的心理矛盾,当队友的反应暴露出潜意识的行为,这场折射出多种真实心理现象的剧本杀,带领着我们解锁认知自我与他人的新维度。

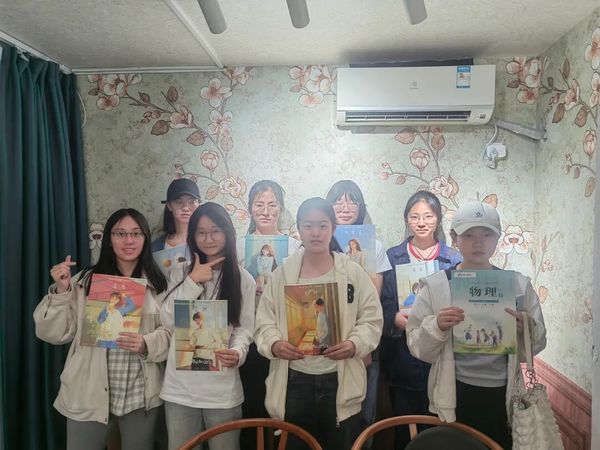

2025年4月26日,管理学院圆满结束了本次心理剧本杀活动,同学们通过角色之间的互动和剧情发展,回忆起了自己的青春时光。

本期《那时的我们》以青春校园为背景,将心理学深度融入剧本杀体验:与之前不同的是,本次活动在专业的店内以及DM的条件下,让同学们更加沉浸。剧本通过重现校园细节激发怀旧情绪与群体记忆共鸣;借暗恋、友情矛盾、家庭压力等情节,展现青春期情感的复杂心理。让同学们再次回到那段美好的青春时光,彰显了本次剧本杀的心理疗愈价值。

是否还记得那年夏天,那群傻瓜,说的那句傻话--要一辈子做最好的朋友。

可是分别十年,当初那么要好的一群人,现在为什么就不联系了呢?很多年不联系,那些曾经存在过的感情就消失不见了吗?

穿上那身高中校服,佩戴上那一块校牌,听着《同桌的你》,

十年同学会上的你为什么痛哭流涕?

彩云一中的八位同班同学十年后首次聚会,那些曾经被深埋在心底的故事一幕幕揭开……

本次剧本杀结束之后,关老师对剧本中的角色在爱情、友情及亲情上的遗憾和矛盾进行了分析和科普,同学们也更加了解角色的心理和行为。

首先在情感唤醒层面,剧本通过课堂传纸条、毕业相册等细节激活怀旧心理,利用群体记忆共鸣打破玩家隔阂。当现实压力与情感缺口出现时,玩家会不自觉沉浸于对“理想化过去”的眷恋,在交流中共同构建对青春的集体认知。青春期情感的复杂维度在剧本中具象化:暗恋情节对应未完成事件效应,未表达的情愫成为情感冲突核心;友情中的嫉妒与包容,展现自我认同过程中对同伴接纳的需求;家庭压力与叛逆心理的刻画,直击青春期自主性与依赖性的矛盾,为玩家提供情绪宣泄出口。

其次剧本中的身份认同与自我认知的探索贯穿始终。角色标签如“学霸”“差生”等,受社会角色理论影响,引发玩家对社会期待与自我认知关系的思考;而角色秘密的逐步揭露,则模拟现实人际交往中信任建立的自我暴露过程。

剧本高潮的冲突解决环节,成为玩家心理代偿与认知重构的契机。通过“道歉”“和解”等行为完成情绪宣泄,不同结局带来的认知失调促使玩家反思现实沟通方式。双线叙事设计则利用时间贴现效应,借“过去 - 现在”对比引发对人生选择的思考,部分情节更以角色离世隐喻生命脆弱性,深化生命教育主题。

《那时的我们》让玩家在安全的虚拟情境中探索内心,实现情感投射与认知重塑,既满足社交需求,又为同学们提供了独特的心理解压与成长路径,提供了一面反观内心的镜子。

《那时的我们》以青春剧本为舟,载着心理学的智慧,带我们在回忆与现实间穿梭。它让我们在欢笑与泪水中看见成长的力量,在角色体验中收获心灵的治愈,也让我们更加懂得珍惜当下、勇敢拥抱未来。